喫煙が引き起こす歯周病のリスク!禁煙の効果とそのほかの予防法

こんにちは。千葉県流山市にある歯医者「ABC歯科クリニック」です。

歯周病は、歯ぐきの腫れや出血、さらには歯の喪失にもつながる深刻な口腔疾患です。多くの人が加齢や歯磨き不足によって発症すると考えがちですが、実は喫煙が大きなリスク要因であることをご存知でしょうか。

タバコに含まれる有害物質は口腔内の血流を悪化させ、歯ぐきの炎症を悪化させる原因になります。また、喫煙によって免疫力が低下し、歯周病菌に対する抵抗力も弱まります。喫煙と歯周病の関係は非常に密接であり、予防や改善のためには禁煙が欠かせません。

この記事では、喫煙が歯周病にもたらすリスクや、禁煙によって得られる口腔環境の改善効果、さらに禁煙以外で歯周病を予防する方法について詳しく解説していきます。歯や歯ぐきの健康を守るために、日々の習慣を見直す第一歩として、ぜひ参考にしてください。

歯周病とは

歯周病とは、歯を支える組織である歯ぐきや歯槽骨(しそうこつ)に炎症が起き、進行すると歯を失う可能性もある疾患です。初期段階では歯肉炎と呼ばれ、歯ぐきの腫れや出血が見られます。

適切な治療を受けずに放置していると歯周炎へと進行し、歯槽骨が溶けていきます。これにより、歯がぐらついたり抜け落ちたりすることがあります。

歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの間にたまった歯垢(プラーク)に含まれる細菌です。この細菌が歯ぐきに炎症を引き起こし、免疫反応によって歯を支える骨まで破壊されていきます。

また、歯周病はサイレントディジーズ(静かなる病気)とも呼ばれており、自覚症状が出にくいです。そのため、気づいたときにはすでに進行しているケースも少なくありません。

さらに近年では、歯周病が口腔内だけにとどまらず、糖尿病や心臓病などの全身疾患とも深く関係していることが明らかになってきています。歯周病は単なる歯ぐきの病気として片付けるのではなく、健康全体に関わる重大な疾患として捉えることが重要です。

喫煙者は歯周病になるリスクが高い?

喫煙は歯周病の発症と進行に深く関わる危険因子として知られています。実際に、喫煙者は非喫煙者と比べて歯周病になるリスクが高いとされており、重症度も高くなる傾向にあります。

まず、喫煙によって血管が収縮し、歯ぐきへの血流が低下します。これにより、炎症が起きていても腫れや出血といった初期症状が現れにくくなり、歯周病の発見が遅れることがよくあります。

さらに、タバコの有害成分は白血球の働きを弱め、細菌に対する免疫機能を低下させるため、感染症である歯周病の進行を食い止めにくくなります。

また、喫煙は歯の表面にタールを付着させ、プラークや歯石がたまりやすい環境をつくります。これにより、日々の歯磨きだけでは取り切れない汚れが増え、口腔内の清潔を保ちにくくなります。その結果、歯ぐきの炎症が慢性化し、歯槽骨の破壊が進行するのです。

歯科治療の面でも、喫煙者は非喫煙者に比べて治療効果が出にくいことがわかっています。例えば、歯周外科治療やインプラント治療の成功率が低く、術後の回復も遅くなりがちです。喫煙は、歯周病の予防や治療を妨げる要因といえるでしょう。

禁煙の効果

喫煙が歯周病の大きなリスク要因であることを踏まえると、その対策として最も効果的なのは禁煙です。禁煙することで口腔内の環境は大きく改善され、歯ぐきや歯を守る力が回復していきます。

すでに歯周病を患っている人にとっても、禁煙は進行の抑制や治療効果の向上につながる重要な一歩なのです。ここでは、禁煙が歯周病予防にもたらす具体的なメリットや、口腔内で起こる変化について解説していきます。

歯ぐきの血流が回復する

喫煙によって収縮していた血管は、禁煙後には徐々に元の状態に戻っていきます。これにより、歯ぐきの血流が改善され、酸素や栄養がしっかりと供給されるようになります。結果として、傷の治りも早くなり、歯ぐきの健康状態が回復しやすくなります。

ただし、禁煙後に歯ぐきからの出血などが目立つようになることがあります。悪化したように思うかもしれませんが、実際には炎症に対する正常な反応が戻ってきた証拠です。喫煙中は血管が収縮していたため出血しにくかっただけで、隠れていた炎症が可視化されたともいえます。

免疫力が回復する

禁煙すると、白血球の機能も徐々に回復していきます。白血球は細菌と戦う重要な免疫細胞であり、喫煙によってその働きが抑制されていた状態から脱することで、歯周病の進行を抑える力が強まります。

免疫力の回復は、歯科治療の効果を高める要因にもなります。歯周ポケットの改善や炎症の沈静化がより早く進みやすくなり、歯を守る環境が整っていきます。

歯科治療の効果が高まる

禁煙後は、歯周外科治療やインプラントなどの歯科治療においても良好な結果が得られやすくなります。特に、歯周ポケットの深さの改善や再付着する歯ぐきの状態の安定が見られることが多く、治療の成功率が高まります。

また、術後の出血・感染リスクも下がり、治癒がスムーズになることから医師側にとっても治療計画が立てやすくなるというメリットがあります。これは、患者さまにとっても、治療の負担を軽減できるという点で大きな利点です。

歯周病を予防するために禁煙以外でできること

禁煙は歯周病予防にとって重要な対策ですが、それだけでは万全とは言えません。生活習慣やセルフケアの質が歯周病の発症リスクを左右することは、喫煙者・非喫煙者を問わず共通しています。

歯周病は生活習慣病の一つともされており、継続的なケアと正しい知識が欠かせません。ここでは、禁煙以外にどのような方法で歯周病を予防できるのかを詳しく見ていきます。

正しい歯磨きと補助器具の活用

歯周病予防の基本は、やはり丁寧な歯磨きです。歯垢(プラーク)を確実に取り除くためには、1日2回以上、最低でも2〜3分かけて磨くことが理想です。特に、歯と歯ぐきの境目や奥歯の裏側などは磨き残しが多くなりがちなため、意識的に丁寧にケアしましょう。

加えて、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助器具を使うことで、通常の歯ブラシでは届きにくい歯間の汚れも除去できます。歯間部の清掃は歯周病予防において特に効果的とされており、毎日の習慣として取り入れる価値があります。

バランスの取れた食事と栄養管理

栄養の偏りは歯ぐきの健康にも悪影響を及ぼします。ビタミンCやカルシウムなどの栄養素は歯周組織の維持に不可欠であり、これらを含む食品を意識的に摂取することが予防につながります。野菜や果物、魚、乳製品などをバランスよく取り入れる食生活を心がけましょう。

また、過剰な糖分摂取はプラークの形成を助長するため、間食の回数や甘い飲み物の摂取にも注意が必要です。血糖値のコントロールも歯周病の進行を防ぐうえで重要であり、糖尿病との関連も強く指摘されています。

定期的な歯科受診とクリーニング

自己流のケアだけですべての歯垢や歯石を取り除くことは困難です。特に、歯石は固く付着しており歯ブラシでは除去できないため、歯科医院での定期的なスケーリング(歯石除去)が効果的です。

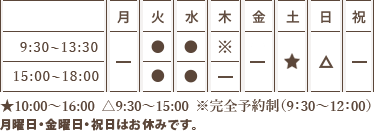

また、歯科医院では歯科医師による歯周ポケットのチェックや歯磨き方法のアドバイスも受けられます。歯周病の初期段階は自覚症状が乏しいため、早期発見・早期治療するためにも、最低でも半年に1回の受診が推奨されます。

まとめ

歯周病は、放置すると歯の喪失にまでつながる重大な疾患であり、そのリスクを大きく高めるのが喫煙です。タバコに含まれる有害物質は歯ぐきの血流や免疫機能を低下させ、歯周病を発症・進行させやすい状態をつくります。

しかし、禁煙を決意し実行することで、歯ぐきの健康状態は大きく改善され、歯周病のリスクも着実に下がっていきます。正しい歯磨きの習慣や歯間清掃、バランスの取れた食生活、そして歯科医院での定期的な検診を組み合わせることで、歯周病をより効果的に予防できます。

喫煙者であっても、今日から生活習慣を見直すことで、口腔内の健康を守り、将来的な歯の喪失を防げます。歯ぐきが腫れている、歯磨きのときに血が出るといった小さなサインを見逃さず、できるだけ早い段階での対処と予防を心がけることが大切です。

歯周病にお悩みの方は、千葉県流山市にある歯医者「ABC歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、マウスピース矯正やインプラント、一般歯科、予防歯科、審美歯科など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、 Web診療予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。