子どもの虫歯を予防するためにできること!乳歯が虫歯になるリスクも

こんにちは。千葉県流山市にある歯医者「ABC歯科クリニック」です。

子どもの虫歯は、保護者にとって身近でありながら、見過ごされがちな健康リスクのひとつです。乳歯の虫歯は「どうせ生え変わるから」と軽視されがちですが、実は将来的な口腔内トラブルにつながる可能性もあるため、予防と早期対応がとても重要です。

虫歯の発生には食生活や生活習慣、口腔ケアの習慣など、さまざまな要因が関係しています。また、子ども特有の行動や環境も、虫歯のリスクを高める原因になっています。

この記事では、子どもが虫歯になる原因や予防法、そして乳歯が虫歯になることでどのようなリスクがあるのかについて、詳しく解説します。お子さまの健康な歯を守るために、今からできることを一緒に考えていきましょう。

子どもが虫歯になる原因

子どもが虫歯になる原因はさまざまです。大人とは異なる生活習慣や成長過程に特有の口腔環境も関係しています。保護者が気をつけてあげなければ、虫歯はあっという間に進行します。

虫歯のリスクを理解し、正しい知識をもって予防するためにはまず、なぜ子どもは虫歯になりやすいのかを知ることが大切です。

間食の回数が多い

子どもは成長過程においてエネルギーをたくさん必要とするため、1日3食のほかに間食をとることが一般的です。

しかし、食べる回数が多いと口腔内が常に酸性になりやすく、虫歯菌が活発に働く環境が整います。特に、糖分を多く含むお菓子やジュースを頻繁に摂ると、歯に付着した糖が虫歯菌によって分解され、酸が作られて歯を溶かしていきます。

また、食べ物が口の中に長く残るようなダラダラ食べも虫歯の大きな要因です。時間を決めずにお菓子を少しずつ食べたり、ジュースをちびちび飲み続けたりすることも、虫歯菌にとっては好都合な状態といえます。

歯磨きが不十分

乳幼児期から小学校低学年くらいまでは、自分ひとりでしっかり歯磨きをすることが難しいです。磨き残しが多くなると歯垢がたまり、虫歯ができやすくなります。特に、奥歯の噛み合わせの部分や歯と歯のすき間などには注意が必要です。

この時期には、保護者による仕上げ磨きが非常に重要になりますが、忙しい生活のなかで習慣づけるのが難しいという家庭も少なくありません。そのため、保護者が気づかないうちに虫歯が進行しているケースが多くみられます。

唾液の量と質が不安定

唾液には、口腔内を清潔に保ったり虫歯菌の活動を抑えたりする働きがあります。

しかし、子どもはまだ唾液の分泌量が安定していないため、虫歯予防の働きが大人に比べて弱いです。また、口呼吸をしていると口の中が乾燥しやすくなり、唾液の作用がより弱まります。

寝ている間は特に唾液の分泌が減るため、就寝前の歯磨きが不十分だと、虫歯菌が夜間に活発化しやすくなります。日中だけではなく、夜間のケアも含めて意識する必要があります。

子どもが虫歯になるのを予防するためには

子どもの虫歯は、適切なセルフケアを続けたり生活習慣を整えたりすることで予防できます。虫歯になる原因を理解したうえで、日々の生活の中で取り入れられる具体的な予防策を知っておくことが重要です。

特に、乳歯のうちから丁寧に対策することで、将来的な歯並びや永久歯の健康にも良い影響を与えます。ここでは、家庭で実践できる子どもの虫歯予防の方法について詳しく紹介します。

仕上げ磨きを毎日の習慣にする

子どもが小さいうちは、自分できちんと歯を磨くことが難しいため、仕上げ磨きがとても重要になります。歯ブラシは子どもの口に合ったサイズを選び、奥歯や歯と歯のすき間など、虫歯になりやすい部位を特に丁寧に磨くようにしましょう。

特に、就寝前の歯磨きは徹底することが必要です。夜間は唾液の分泌が減少し、虫歯菌が活発になる時間帯です。寝る前に食べたり飲んだりした後は、必ずしっかり歯を磨いてから寝かせる習慣をつけましょう。

年齢に応じて、自分で磨く時間と仕上げ磨きの時間を設けることが理想です。

間食を見直す

糖分の摂取量や回数をコントロールすることも、虫歯予防には欠かせません。甘いお菓子やジュースはできるだけ控え、間食の回数も時間を決めてメリハリをつけましょう。

間食にはお菓子ではなく、果物やチーズ、小魚など、虫歯になりにくい食材を間食として取り入れることが大切です。

また、ダラダラと食べ続ける習慣は虫歯リスクを高めます。おやつの時間は一回20分以内を目安にし、食べ終わったらお茶や水で口の中をすすぐように指導しましょう。

生活習慣を改善する

虫歯は、口の中だけの問題ではなく、生活習慣全体とも関わりがあります。例えば、夜更かしや不規則な食事は、間接的に虫歯リスクを高める要因になります。また、口呼吸の癖があると口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の働きが弱まるため、虫歯になりやすくなります。

日中の姿勢や睡眠中の呼吸状態にも注意を払い、口を開けたまま寝ている場合は耳鼻科や小児科への相談も検討しましょう。全身の健康を意識することが、結果的に歯の健康にもつながっていくのです。

定期的にフッ素塗布を受ける

歯科医院での定期的なフッ素塗布も非常に効果的です。フッ素は歯の表面を強化し、酸に溶けにくくする働きがあります。子ども用のフッ素入り歯磨き粉を使うことで、毎日のケアでも虫歯予防効果が期待できます。年齢に応じて適切なフッ素濃度を選ぶようにしましょう。

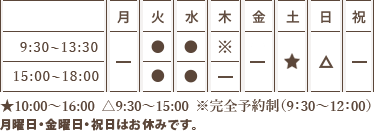

また、3か月から半年に一度を目安に、歯科検診と合わせて定期的に受けることで、虫歯の早期発見・早期治療が可能になります。

乳歯が虫歯になるとどんなリスクがある?

「どうせ抜けるから」と軽視されがちな乳歯の虫歯ですが、実際には将来的な口腔の健康に大きな影響を及ぼします。乳歯はただの仮の歯ではなく、永久歯が正しく生えるための重要な役割を担っています。

そのため、虫歯になった乳歯を放置することは、さまざまな悪影響を引き起こす可能性があります。ここでは、乳歯の虫歯がもたらす主なリスクについて解説します。

永久歯の歯並びや位置に影響を与える

乳歯は、後から生えてくる永久歯の道しるべとなる役割を持っています。虫歯が進行して、早期に乳歯が抜けると、空いたスペースに周囲の歯が動き、結果として永久歯が正しい位置に生えることができなくなります。

その結果、歯並びが悪くなり、将来的に矯正治療が必要になる可能性も出てきます。また、乳歯が虫歯によって炎症を起こしていると、すぐ下で成長している永久歯の芽にも悪影響を及ぼし、変色や形の異常を引き起こすこともあります。

噛む力の発達や食習慣に影響する

乳歯が痛むと、子どもは自然とその部分を使わなくなり、噛む力の発達に偏りが生じます。これにより顎の成長や筋肉の発達にも影響が出て、口腔機能全体のバランスが崩れることがあります。

さらに、しっかり噛まずに飲み込む癖がつくと、消化にも負担がかかり、偏食や栄養バランスの乱れにもつながる恐れがあります。噛むことは子どもの発育全体に関わる大切な行動であり、それを妨げる虫歯は見過ごせない問題です。

痛みや不快感によって生活の質が低下する

虫歯の痛みは大人でも辛いものですが、言葉でうまく伝えられない小さな子どもにとっては、日常生活そのものを大きく損なう要因になります。食事を楽しめない、集中力が続かない、夜ぐっすり眠れないなど、生活全体に悪影響を及ぼします。

また、虫歯のせいで歯科受診がトラウマになることもあります。痛みや治療の恐怖心から歯医者に対してネガティブな印象を持ち、将来的な定期受診や予防ケアを嫌がるようになるケースもあります。

まとめ

子どもの虫歯は、一時的な問題ではなく、将来の口腔内の健康や全身の発育にも影響を及ぼす重大な課題です。特に、乳歯の虫歯は永久歯の歯並びや噛み合わせ、さらには食習慣や生活の質にも関わってきます。

そのため、虫歯を予防するためには、日々の歯磨きや仕上げ磨き、バランスのとれた食生活、フッ素の活用、そして定期的な歯科検診が不可欠です。また、子ども自身が歯を大切にする意識を持つよう、保護者が根気強く声かけを続けることも大切です。

虫歯のない健康な口腔環境を保つためには、家庭と歯科医院が連携し、長期的な視点でサポートしていくことが求められます。今できることをひとつずつ実践し、お子さまの健やかな成長を支えていきましょう。

子どもの虫歯を予防したい方は、千葉県流山市にある歯医者「ABC歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院では、マウスピース矯正やインプラント、一般歯科、予防歯科、審美歯科など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、 Web診療予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。